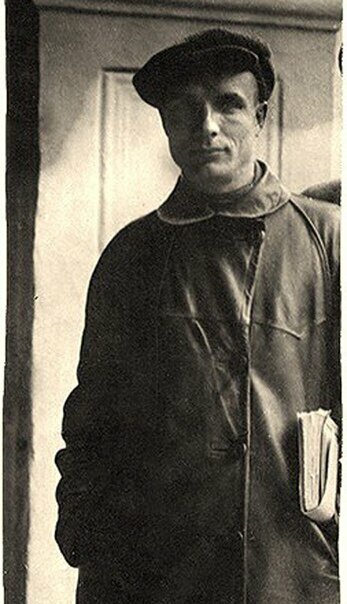

Первый был полукровкой - русская мама и папа-еврей. Внешне он был типичным евреем - брюнет, с большим носом и грустными еврейскими глазами.

Откуда взялся Волшебник из "Обыкновенного чуда"

Он был очень неправильным евреем.

Когда подавляющее большинство его соплеменников делало Революцию, он, прапорщик военного времени, вступил в создаваемую Добровольческую армию и ушел с белыми в знаменитый «Ледяной поход» в составе екатеринодарских частей "мгновенного генерала" Покровского.

Когда он прорывал оборону Екатеринодара в марте 1918 года, был сильно контужен, и эта контузия до конца жизни напоминала ему о белогвардейском прошлом тремором рук.

Больше он никогда не воевал.

После Гражданской он немного актерствовал, а потом ушел в журналистику.

Его звали Евгений Львович Шварц.

Второй был чистопородным казаком - родился в станице Каменской, где его богатый отец был одним из самых уважаемых и авторитетных станичников. Николай Чуковский описывал его так: "Он был казак, и притом типичнейший — белокурый, румяный, кудрявый, похожий лицом на Кузьму Крючкова, с чубом, созданным богом для того, чтобы торчать из-под фуражки с околышком".

Он был очень неправильным казаком.

В то время как подавляющая часть его станичников искренне презирала "голоштанных пролетариев", он всем сердцем поверил в Революцию, и, как в песне - "хату покинул, пошел воевать". В отличие от Шварца, которого сразу выбили, этот Гражданскую хлебнул полной ложкой.

«В декабре 1917 г. и в январе 1918 г. с оружием в руках выступая против генерала Каледина, принимая активное участие в восстании против Донского контрреволюционного правительства. В рядах Красной гвардии дрался против немцев, наступавших на Дон, участвовал в разгроме Деникина на Дону и на Кубани» - писал он в автобиографии.

Но дело даже не в боевом опыте. Демоны Гражданской войны покуражились над ним всласть.

Лидия Гинзбург в воспоминаниях добавляет подробностей: "В дни наступления белых он, скрываясь, добрался до отчего дома. Но отец собственноручно выдал его белым как отступника. Его избили шомполами до полусмерти и бросили в сарай с тем, чтобы утром расстрелять с партией пленных. Но он как-то уполз и на этот раз пробрался в другую станицу к деду. Дед оказался помягче и спрятал его". Ей вторит и Николай Чуковский: "Однажды он снял рубаху и показал мне свою крепкую очень белую спину, покрытую жутким переплетением заживших рубцов".

Людоедский девиз Гражданской войны "сын на отца, а брат на брата" он знал как никто другой. И членам комиссии по проверке нерабочего состава РКП(б) ячейки № 9 при редакции газеты «Молот» лаконично сообщил: «Во время Гражданской войны, на почве политических разногласий, убил отца».

Его звали Николай Макарович Олейников.

После Гражданской войны он увлекся математикой и журналистикой, работал в газете "Красный казак". А в 1921 году его перевели выпускать газету Донецкого губисполкома и губпарткома с шикарным названием "Всероссийская кочегарка".

Там они и встретились - Олейников и Шварц, выпуская литературное приложение к газете "Кочегарка", которое главный редактор мечтал назвать "Красный Ильич", но молодежь убедила его согласиться на "Забой".

Они очень подружились - бывший идейный "белый" и бывший истовый "красный".

Я не знаю, почему.

Может быть, потому, что ни тот, ни другой впоследствии о своем участии в Гражданской войне не написали ни буквы.

Так или иначе, в Петроград с Донбасса они уехали вместе. Вместе же устроились на работу в петроградское отделение Детгиза, к Маршаку.

И Самуил Яковлевич, оценив потенциал этого дуэта, вскоре поручил им издавать детские журналы - знаменитые "Чиж" и "Еж".

И потом произошло чудо. Именно там, в "Еже" и "Чиже" собралась компания, которая придумала и сотворила формат советских детских журналов - с комиксами, с продолжениями, с ведущими постоянных рубрик - порождениями безумного креатива и т.п. Тот самый великий формат, который потом тиражировали в свои лучшие годы и "Веселые картинки", и "Мурзилка", и "Пионер", и ленинградский "Костер".

Пишущие в журнал были молоды - большинству двадцать с небольшим, они собирались жить вечно и между выпусками журнала написать новую великую русскую литературу.

Знаете, как оно бывает? Однажды Провидение - не то намеренно, не то случайно - сводит людей, которым в кайф что-то делать вместе. Не из-за денег, упаси боже, и не из-за карьеры дурацкой - а вот просто их прет. Прет и все. И даже водки не надо - своей дури хватает.

Такое редко, но бывает. И если вам повезет - впитывайте происходящее всем организмом, потому что потом вы будете вспоминать это время всю свою жизнь. Иногда вы даже будете собираться вместе и пить водку, чередуя тосты громовым хохотом, млеющей сладостью воспоминаний и смертной тоской понимания, что больше в эту речку не войти.

Вот как описывал будни редакции все тот же Николай Чуковский:

То была эпоха детства детской литературы, и детство у нее было веселое. Детский отдел помещался на пятом этаже Госиздата, и весь этот пятый этаж ежедневно в течение всех служебных часов сотрясался от хохота. Некоторые посетители Детского отдела до того ослабели от смеха, что, кончив свои дела, выходили на лестничную площадку, держась руками за стены, как пьяные. Шутникам нужна подходящая аудитория, а у Шварца и Олейникова аудитория была превосходнейщая. В Детский отдел прислали практикантом молоденького тоненького студентика по имени Ираклий Андроников. Стихов практикант не писал никаких, даже шуточных, но способностью шутить и воспринимать шутки не уступал Шварцу и Олейникову. Ежедневно приходили в Детский отдел поэты — Введенский, Хармс, Заболоцкий — люди молодые, смешливые, мечтавшие о гротескном преображении мира, огорчавшего их своей скучной обыденностью.

А вот как о своем знакомстве с Детской редакцией вспоминает известный детский писатель Леонид Пантелеев:

И вот в назначенный день мы с Гришей Белых, молодые, авторы только что законченной повести «Республика Шкид», робко поднимаемся на шестой этаж бывшего дома Зингер и вдруг видим: навстречу нам бодро топают - на четвереньках! - два взрослых дяди. Один пышноволосый, кучерявый, другой — тонколицый, красивый, с гладко причесанными на косой пробор волосами.

Несколько ошарашенные, мы прижимаемся к стенке, чтобы пропустить эту странную пару, но четвероногие тоже останавливаются.

— Вам что угодно, юноши? — обращается к нам кучерявый.

— Маршака… Олейникова… Шварца, — лепечем мы.

— Очень приятно… Олейников! — рекомендуется пышноволосый, поднимая для рукопожатия правую переднюю лапу.

— Шварц! — протягивает руку его товарищ.

Вся эта сказка закончилась так, как заканчиваются обычно подобные сказки.

Чудо единения с какого-то момента вдруг стало съеживаться, а взаимное раздражение, напротив, нарастать. Начались какие-то глупые придирки, взаимные претензии, и - пока еще маленькие - камни за пазухой.

Потом старый мудрый Маршак, раньше всех учуявший, что на смену безбашенным братающимся двадцатым приходят строгие партикулярные тридцатые, потихоньку, по одному, всех уволил.

И после этого переругались все.

Даже Шварц с Олейниковым, хотя "много лет в наших литературных кругах «Шварц и Олейников» звучало как «Орест и Пилад», «Ромул и Рем» или «Ильф и Петров»".

Чуйка не подвела старого редактора, переводчика и сиониста - почти никто из этой компании тридцатые не проскочил.

В декабре 1931 года - первый арест Хармса и Введенского (вместе с ними закроют и Андронникова, но через несколько месяцев выпустят), второй раз - и уже навсегда - их заберут в 1941-м. В марте 1938 года будет арестован Заболоцкий, скучный бухгалтер снаружи и великий русский поэт внутри.

А в июле 1937 года заберут и в ноябре расстреляют Николая Олейникова. Приехавший ранним московским поездом Ираклий Андронников встретит его у подъезда, и, не обратив внимания на конвой, растерянно спросит: "Коля, ты куда так рано?".

"Николай Макарович оглянулся. Ухмыльнулся. И все!".

Шварц, единственный уцелевший, напишет в воспоминаниях лучший им некролог:

Однажды приехали к нам Хармс, Олейников и Заболоцкий. Пошли бродить. Легли под каким-то дубом. Все мы были огорчены полным безденежьем. Хорошо было бы выпить, но денег не было начисто. Потом Хармс, лежа на траве, прочел по моей просьбе стихотворение: «Бог проснулся, Отпер глаз, Взял песчинку, Бросил в нас». На некоторое время стало полегче, в беспорядок не плохой, не хорошей погоды, лысых окрестностей вошло подобие правильности. И без водки. Но скоро рассеялось.

Вяло поговорили о литературе. И стали обсуждать (когда окончательно исчезло подобие правильности), где добыть денег. Я у Каверина был кругом в долгу. А никто из гостей не хотел просить. Стеснялись.

Скоро за стеклами террасы показался Каверин. Он обрадовался гостям. Он уважал их (в особенности Заболоцкого, которого стихи знал лучше других) как интересных писателей, ищущих новую форму, как и сам Каверин. А они не искали новой формы. Они не могли писать иначе, чем пишут. У них было отвращение ко всему, что стало литературой. Они были гении, как сами говорили, шутя. И не очень шутя.

Во всяком случае, именно возле них я понял, что гениальность – не степень одаренности, или не только степень одаренности, а особый склад всего существа. Для них, моих злейших друзей тех лет, просто-напросто не существовало тех законов, в которые свято верил Каверин. Они знали эти законы, понимали их много органичнее, чем он, – и именно поэтому, по крайней правдивости своей, не могли принять. Судьба их в большинстве случаев трагична. И возле прямой-прямой асфальтированной Вениной дорожки смотреть на них было странно. Не помню, дали нам водки или нет".

А Заболоцкий, единственный вернувшийся ОТТУДА годы спустя, в 1952-м уронит на бумагу "Прощание с друзьями".

В широких шляпах, длинных пиджаках,

С тетрадями своих стихотворений,

Давным-давно рассыпались вы в прах,

Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,

Где всё разъято, смешано, разбито,

Где вместо неба - лишь могильный холм

И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке

Поет синклит беззвучных насекомых,

Там с маленьким фонариком в руке

Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?

Легко ли вам? И всё ли вы забыли?

Теперь вам братья - корни, муравьи,

Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры - цветики гвоздик,

Соски сирени, щепочки, цыплята...

И уж не в силах вспомнить ваш язык

Там наверху оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,

Где вы исчезли, легкие, как тени,

В широких шляпах, длинных пиджаках,

С тетрадями своих стихотворений.

И по-хорошему на этих гениальных строках надо заканчивать главу - она и так длинной получилась.

Но нет.

Как написал тот же Шварц в "Обыкновенном чуде", "и в трагических концах есть свое величие - они заставляют задуматься оставшихся в живых".

Мне много лет не давала покоя загадка Олейникова. От каждого в этой компании осталось бесценное литературное наследство. Даже Шварц, который очень поздно нашел себя, во второй половине жизни сделал невозможное - написал несколько великих сказок.

А от Олейникова не осталось практически ничего. Так, пригоршня стихотворений, из которых половина - стеб про букашек типа "Жук-антисемит", а вторая половина - глумливые признания в любви различным барышням, часто на грани скабрезности. Ну да, наверное, он был прекрасным редактором - ведь именно Олейников с 10 номера был главным редактором "Ежа" и "Чижа". Но, вы уж простите, когда у нас помнили даже гениальных редакторов, и бывают ли такие?

При этом все - все! - мемуаристы, знавшие его лично, говорят о невероятном масштабе личности и подавляющей силе творческого дарования.

Тот же Леонид Пантелеев писал: "Тот, кто знал Олейникова только как очень своеобразного поэта, отличного журнального редактора, каламбуриста и острослова, тот вряд ли поймет, что кроется за этим ... В Олейникове было нечто демоническое. Употребляю это немодное слово потому, что другого подыскать не мог".

Осторожный Шварц, крайне сдержанный в своих оценках и очень плохо относившийся к Олейникову в 30-е годы, называя его "мой друг и злейший враг и хулитель", написал о нем следующее:

"Он был умен, силен, а главное – страстен. Со страстью любил он дело, друзей, женщин и – по роковой сущности страсти – так же сильно трезвел и ненавидел, как только что любил. И обвинял в своей трезвости дело, друга, женщину. Мало сказать – обвинял: безжалостно и непристойно глумился над ними. И в состоянии трезвости находился он много дольше, чем в состоянии любви или восторга. И был поэтому могучим разрушителем. И в страсти и трезвости своей был он заразителен. И ничего не прощал. ... Был он необыкновенно одарен. Гениален, если говорить смело".

И я все никак не мог понять - да где же, где эта гениальность? Почему ее нигде не видно?

А потом, когда я перечитывал Николая Чуковского - "Олейников по-прежнему писал только домашние шуточные стихи и не делал ни малейших попыток стать профессиональным литератором. Как бы для того чтобы подчеркнуть шуточность и незначительность своих произведений, он их героями делал обычно не людей, а насекомых" - до меня дошло.

Да прятал он ее! Тупо не желал реализовывать. Не хотел. Он решительно пресекал все попытки упросить его написать что-то серьезное, сделать нечто большее, чем подписи к комиксам или сочинение загадок для дошкольников.

У Хармса есть задуманный, но так и не написанный «рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает».

Когда я узнал, что, по мнению многих литературоведов, Хармс имел в виду Олейникова, я уже не сильно удивился.

***

Когда Олейникова арестовали, по обычаю тех времен на первом же заседании правления устроили разбор персонального дела Шварца. Как писал сам драматург: "Я должен был ответить за свои связи с врагом народа. Единственное, что я сказал: «Олейников был человеком скрытным. То, что он оказался врагом народа, для меня полная неожиданность». После этого спрашивали меня, как я с ним подружился. Где. И так далее. <...> Я стоял у тощеньких колонн гостиной рококо, испытывая отвращение и ужас, но чувствуя, что не могу выступить против Олейникова, хоть умри".

Рассказать об Олейникове у него получилось только через двадцать лет, в лучшей своей пьесе. Той самой, где Волшебник, если вдуматься, вовсе не из тех, что прилетают в голубом вертолете.

Он вовсе не добрый. Это ведь он все устроил, и исключительно по своей прихоти. Для него мы, люди - не более чем забава. Колода карт, которую он перетасовал и оживил, "и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала".

И сразу вспоминается эпиграмма Маршака:

Берегись

Николая

Олейникова,

Чей девиз

Никогда

Не жалей никого.

Все так, если волшебники существуют, то они почти наверняка именно такие. Да, сила пьес Шварца именно в том, что он не прятал читателей от правды, но все-таки... Все-таки...

Помните финал этого знаменитого монолога?

Спи, родная моя, и пусть себе. Я, на свою беду, бессмертен. Мне предстоит пережить тебя и затосковать навеки.

Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто они бессмертны, - смерть иной раз отступает от них.

_________________

Это глава из моей книги "Двинулись земли низы - 2"

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741