24 октября исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Венедикта Ерофеева, которого не только близкие друзья, но и многие почитатели зовут Веничкой – то ли ласково, то ли запанибрата.

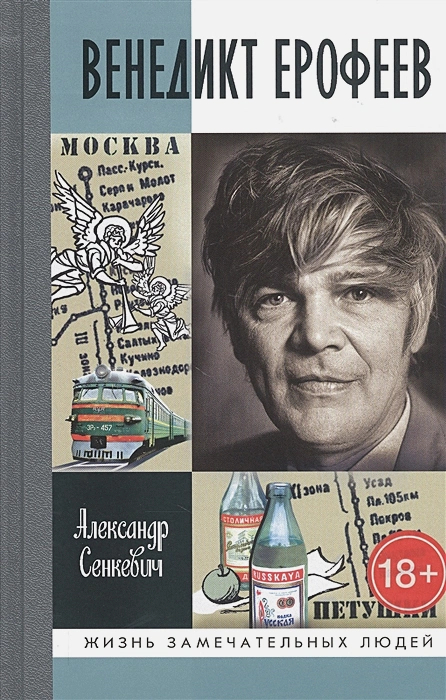

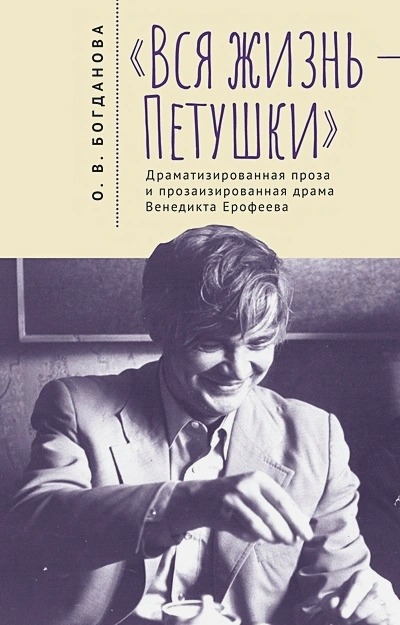

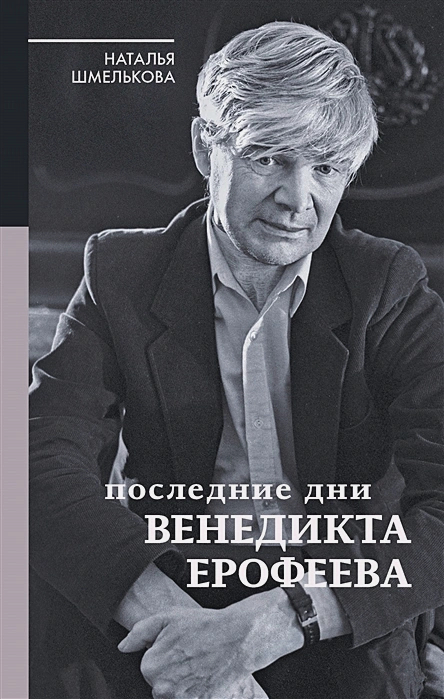

Венедикт Ерофеев, автор поэмы «Москва – Петушки»

Слившись с героем своей алко-философской поэмы «Москва – Петушки», он стал для них своим в доску. При этом далеко не всем поклонникам приходит в голову, что, окажись они за одним столом со своим кумиром, вряд ли смогли бы дотянуть до уровня его интеллекта и эрудиции.

«Прелестный человек»

Собрание сочинений Венедикта Ерофеева может уместиться в одном томе: ранняя проза «Записки психопата» и «Благая весть», пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика», текстовый коллаж «Моя маленькая лениниана», фрагменты записных книжек и, наконец, повесть «Москва – Петушки», которую автор назвал поэмой (впрочем, и, например, «Мертвые души» Гоголя – это тоже поэма). Было еще несколько недописанных, бесследно пропавших или вовсе не существовавших в природе вещей: пьеса «Фанни Каплан», эссе об Ибсене, Малере, роман «Дмитрий Шостакович». Но, чтобы оставить след в истории, Ерофееву хватило одних «Петушков».

Будучи насквозь литературным, словесным человеком, Ерофеев не очень-то рвался в профессиональные писатели. «Петушки» родились как шутка для друзей. На поэму ушло не слишком много времени, как и на другие тексты. Чем же занимался Венедикт Васильевич в остальное время своей 51-летней жизни? А в остальное время он жил, с одной стороны, совершенно типичным для русско-советского человека образом, а с другой – вопиюще необычным.

Личность иного художника бывает бледнее, мельче его работ, а бывает наоборот, и это как раз случай Ерофеева. «Конечно, он был больше своих произведений», – свидетельствовал один из самых дорогих нашему герою людей, филолог и переводчик Владимир Муравьев. «Все мы, друзья молодости, любили его не как знаменитого писателя, а как прелестного (именно!), обаятельнейшего, необычайно притягательного человека. Мы очень чувствовали его значительность, он был для нас значителен сам по себе, без своих писаний», – говорила Лидия Любчикова, жена близкого друга Ерофеева Вадима Тихонова.

Ерофеев был горьким пьяницей и вместе с тем ходячей энциклопедией мировой культуры, обладателем поразительно острого ума и безразмерной памяти. Одних он удивлял своей деликатностью, других огорошивал бесцеремонностью. С ходу поступал в институты и так же легко бросал их. В любой компании – пролетариев или интеллигенции – становился центром, вокруг которого все начинало вращаться. Да, герой «Москва – Петушки» был лишь тенью автора.

Жизнь как эксперимент

Ерофеев родился за Полярным кругом, в поселке Нива-3 под Кандалакшей. Его отца, начальника железнодорожной станции, в 1945 году отправили в лагерь «за антисоветскую пропаганду». Семья оказалась в отчаянном положении: в голодное время на Крайнем Севере матери Венедикта, как жене «врага народа», не полагалось продуктовых карточек. У Вени и других детей началась цинга, а пока они лежали в больнице, сгорела изба. Веню с братом Борисом поместили в детский дом города Кировска, где хотя бы было гарантировано пропитание.

В детдоме, а потом в школе Венедикт учился на пятерки, много читал – это был его способ противопоставить себя грубым, агрессивным сверстникам. Золотая медаль позволила ему в 1955 году без экзаменов, пройдя только собеседование, поступить на филологический факультет МГУ. Казалось, впереди его ждало светлое советское будущее. Но вскоре что-то пошло не так.

Сокурсники вспоминали приехавшего с Севера 16-летнего Венедикта как милого и немного наивного юношу, непьющего и некурящего. Первую сессию он сдал на отлично и уехал на каникулы домой. Но по возвращении в Москву резко переменился: перестал ходить на занятия, днями лежал на кровати в общежитии, пил, курил и читал запоем. И примерно в таком же духе продолжал всю оставшуюся жизнь.

О причинах экзистенциального перелома остается лишь догадываться. Родные во всем винили «развратную столицу», но своим радикализмом Ерофеев пугал даже пьющих москвичей. Некоторые исследователи считают, что на Венедикта повлияло известие о смертельной болезни отца, хотя они и не были с родителем очень близки.

Сам писатель объяснял, что разочаровался: университет, мол, оказался не тем идеальным храмом науки, о котором он грезил. Вместо филологии Ерофеев решил изучить саму жизнь, превратив себя в объект эксперимента. Наблюдение за душевным состоянием после различных доз алкоголя было одним из опытов, которые Венедикт ставил на себе. Следствием этих опытов стало отчисление из университета.

Аутсайдер и кочевник

В Москве с Ерофеевым произошла еще одна метаморфоза. Попав в компанию неординарных личностей, своих сокурсников Владимира Муравьева, Бориса Успенского, Льва Кобякова, начитанных и остроумных, он из тихого провинциального юноши превратился в харизматичного интеллектуала.

Уже через год общения Венедикт из ведомого стал ведущим – звездой компании. Отчасти благодаря своему уму и обаянию, отчасти потому, что держал себя свободнее всех. Диплом вуза, социальный статус, хорошее трудоустройство – все эти немаловажные для советского гражданина вещи были Ерофеевым решительно отринуты. Без них жизнь была, мягко скажем, затруднительной и даже опасной, но Ерофеев экспериментировал: можно ли выжить, будучи аутсайдером, без прописки и даже без паспорта?

Уйдя из МГУ, Ерофеев принялся кочевать по Москве и окрестностям, переходя с одной нехитрой работы на другую, в основном ради того, чтобы получить койку в общежитии, денег на выпивку (едой он практически не интересовался) и избежать суда по статье о тунеядстве. Ради этого же он поступал (без всяких усилий) в педагогические институты в Орехово-Зуеве, Владимире и Коломне. Везде он потрясал преподавателей, с ходу извлекая из своей вихрастой головы гигабайты информации, словно в нее были загружены все учебники и антологии мира. Восторг быстро сменялся ужасом и гневом: учебной дисциплины для студента Ерофеева не существовало, ее заменяли, как и в МГУ, попойки и чтение в кровати. Венедикта изгоняли.

Начальство смущал не только дым коромыслом в общежитии, но и «антисоветское влияние», оказываемое вольнодумцем Ерофеевым на студентов. Так, во Владимире он оказался во главе многочисленной партии «попов», противостоящей комсомольцам. Ерофеев водил «попов» на церковные службы, давал им недоступную большинству советских граждан Библию – «единственную книгу, которую еще стоит читать».

Из владимирского института его, несмотря на отличные оценки, исключили «за дисциплинарное и идейное разложение учащихся». Наказывались и общавшиеся с ним студенты. Со студентки Зимаковой, его будущей супруги, ректор института требовала расписку, что она обязуется порвать все отношения со смутьяном Ерофеевым. Расписка была получена, но отношения продолжались – обаяние Венедикта перевешивало страх репрессий.

Позитивный «лук»

Беспечность Ерофеева подкреплялась уверенностью, что он никогда не останется один и нигде не пропадет, если только сам не захочет этого. Людей тянуло к нему как магнитом – будь то полуграмотные пролетарии или профессора Борис Делоне и Юрий Лотман. Все проникались к нему нежностью и были рады позаботиться об этом неординарном и симпатичном человеке.

«Дело было в каком-то особом энергетическом поле, которым обладал Ерофеев, – по-моему, это вообще невозможно выразить словами», – объясняла актриса Жанна Герасимова. Поражал и его ум. «Он был не просто мыслящим, а быстро мыслящим, – говорила поэтесса Ольга Седакова, – там, где другие успевали подумать один раз и в одном направлении, он – раз десять: и туда, и обратно, и по сторонам».

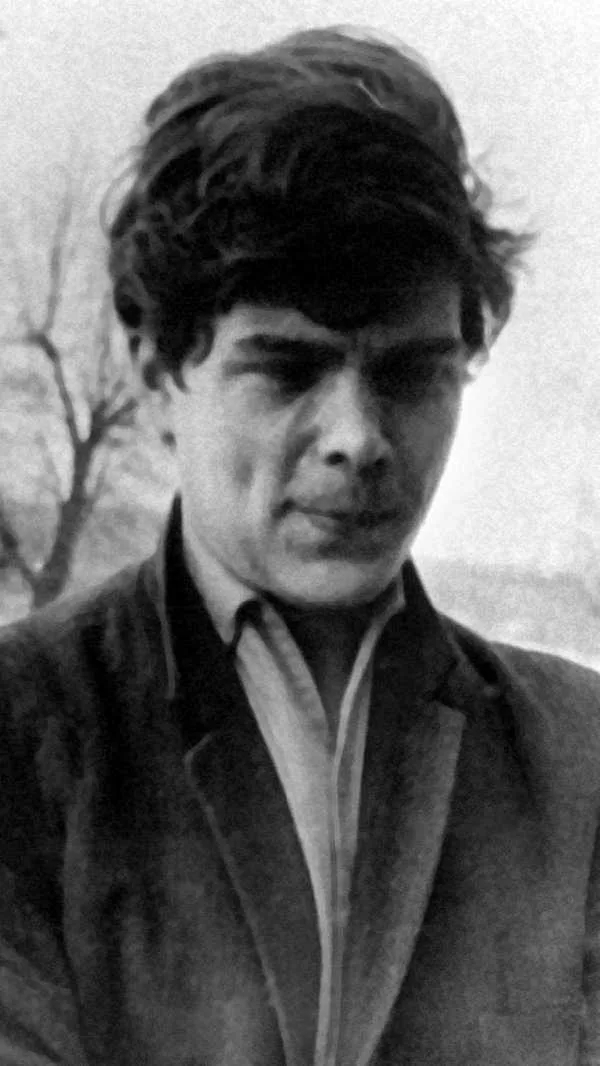

В довершение ко всему Ерофеев был очень хорош собой: высокого роста, голубоглазый, с копной непослушных волос, «похожий на американского киноактера или на партработника (действительно, удивительно позитивный у него был look)», – признавал Эдуард Лимонов, в целом постаравшийся высказаться об авторе «Петушков» максимально пренебрежительно (писатели скептически относились друг к другу).

Женщины оглядывались на Ерофеева на улице, даже когда он был одет в нечто ветхое и не по размеру, а некоторое время он предпочитал именно такой стиль. Сомнительные одеяния (зимой он мог ходить в шерстяных носках и калошах) смотрелись на нем изящно, как на принце.

Не знающий недостатка в женском внимании, Ерофеев с дамами держал себя сдержанно – в молодости, несмотря на харизматический ореол, он был застенчивым и целомудренным. Многим московским богемным особам, привыкшим к эротическим приключениям, его поведение казалось асексуальным: на самом деле он просто не спешил лезть к ним под юбку, предпочитая умную беседу за стаканом портвейна.

Две любви

В жизни Ерофеева были две большие любви, две женщины, между которыми он разрывался: Юлия Рунова и Валентина Зимакова. С первой он познакомился, учась (это слово, впрочем, лучше взять в кавычки) в орехово-зуевском пединституте, со второй – во Владимире. Зимакова стала его первой женой и матерью сына, Венедикта Венедиктовича (это ему вез гостинцы герой «Москва – Петушки»). А вот героиня, которую Ерофеев воспел в поэме, «рыжая стервоза», похоже, соткана из черт нескольких женщин. Юлия и Валентина, к слову, были брюнетками.

С Зимаковой писатель несколько лет жил в идиллии в продуваемой всеми ветрами избе под Петушками. В избе он, впрочем, сиживал нечасто, большую часть времени мотаясь по стране как кабельщик-спайщик СУС-5 (Специализированное управление связи).

А роман с Руновой длился десятилетиями, то затухая, то разгораясь снова. Эта непокорная женщина, в отличие от других партнерш писателя, не была готова раствориться в пьяной стихии ерофеевской жизни, а, наоборот, стремилась остепенить «беспечного бродягу». Во время очередного эпизода их совместной жизни в начале 1970-х у Венедикта Васильевича даже появился свой холодильник и домашние тапочки, которые он с восхищением демонстрировал друзьям. Но укротить строптивого писателя Руновой так и не удалось.

Последний раз Венедикт хотел сойтись с Юлией в середине 1980-х, когда жил уже со второй официальной женой, Галиной Носовой, устроившей ему московскую прописку. Но все же остался с Галиной – сильных чувств к ней не испытывал, но была благодарность за ее самоотверженную заботу. В женщинах Ерофеев нередко пробуждал материнский инстинкт – хотелось согреть, сохранить страдающего гения.

Пир духа и труда

Выше уже упоминалось СУС-5, где Ерофеев проработал много лет кабельщиком. Никогда не расстающийся с книгой и записной книжкой литератор успел сменить не один десяток работ. Многие неофициальные советские художники, поэты и музыканты работали ночными сторожами или грузчиками, но трудовая биография (и география) Ерофеева впечатляет и выглядит явно насыщенней его библиографии.

Начиная с весны 1957-го он то грузчик в продовольственном магазине в Коломне, то помощник каменщика на стройке Новых Черемушек, то кочегар-истопник во Владимире, то приемщик стеклотары в Москве, библиотекарь в Брянске, разнорабочий в геологической партии на Украине, заведующий цементным складом на строительстве шоссе в Горьковской (ныне Нижегородской) области. Была в этом списке даже такая экзотическая для богемного маргинала должность, как стрелок военизированной охраны при московской ГЭС-2.

С особой теплотой писатель вспоминал трудовые будни лаборанта паразитологической среднеазиатской экспедиции по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом в середине 1970-х. По его словам, все, что от него требовалось, – выйти вечером на улицу, выставить ладонь и подсчитать, сколько насекомых село на руку.

Занятием, которому Ерофеев отдавал главную часть своей энергии, были возлияния в кругу друзей, знакомых и иногда случайных встречных. Для многих, особенно в так называемой владимирской компании, Ерофеев был Сократом, учившим думать и открывавшим новые горизонты. Влияние, которое оказало на них общение с Венедиктом, признавали и многие москвичи, например, переводчик Марк Гринберг или Ольга Седакова, писавшая: «Не Толстой, не Платон, не Флоренский, а Веничка был для меня Учителем Жизни».

«Головы не терял»

Ерофеев не был многословным. Он предпочитал время от времени вставлять в общий разговор реплики, лаконичные и точные. Проработав полжизни среди «простых трудяг», умиления по отношению к ним писатель не испытывал. Он терпеть не мог поверхностного, примитивного мышления, поэтому от Ерофеева порой крепко доставалось не только пролетариям, но и обожавшей его интеллигенции, среди которой нежелание по-настоящему думать тоже не редкость.

Всех поражала его эрудиция. «Веничка был, как Google, – куда ни ткнешь, обнаруживается масса информации по любому поводу», – вспоминала его знакомая Наталья Архипова. «Меня в нем восхищали не только основательные познания, но и точность, конкретность сообщаемых им сведений: он никогда не говорил о чем-то «вообще», но всегда с называнием дат, имен, мест, источников», – рассказывал художник Феликс Бух.

Лекции по римскому праву и античной истории, которые герой «Петушков» три года читал контролеру Семенычу, – не слишком большое художественное преувеличение. По крайней мере, Ерофеев действительно мог бы такие лекции читать.

Знаменитый математик, 80-летний Борис Делоне говорил: «Черт-те что, я сам профессор, дореволюционный причем! Сын профессора. Мама кончила Смольный… И рядом с Ерофеевым, который учился в поселке Чупа и закончил школу в Кировске, я то и дело себя чувствую дикарем с острова Пасхи, настолько он образован!».

Ольга Седакова вспоминала: «Веничка обладал страстью и усердием классификатора и коллекционера сведений, которых, наверное, никто, кроме него, не копил. Помню, например, длиннейший список нормальных температур диких и домашних животных, который он знал, как таблицу умножения. Никакие внешние и внутренние обстоятельства не могли победить этой пунктуальности».

Ерофеев обожал составлять антологии малоизвестных поэтов, вел дневники наблюдения за природой и дневник грибника. Мог точно сказать, что он делал в такой-то час любого выбранного дня. Недаром борьба с алкогольной амнезией так важна для героя «Москва – Петушки».

«Он пил много, но в нашем понятии пить – значит терять голову. А Ерофеев потерял голос, потерял счастье в жизни, но головы он не терял», – говорила его жена Галина.

Железнодорожная осень

Венедикт Ерофеев с юных лет пробовал себя в прозе, но «входить в литературу» не спешил. И уж тем более в официальную советскую литературу – такого он себе не мог представить и в страшном сне.

Многие годы он вел записные книжки, в которых собирал интересные мысли и обороты. Несколько раз принимался за большую форму, например, начинал пьесу «Тушинский вор», но не доводил до конца.

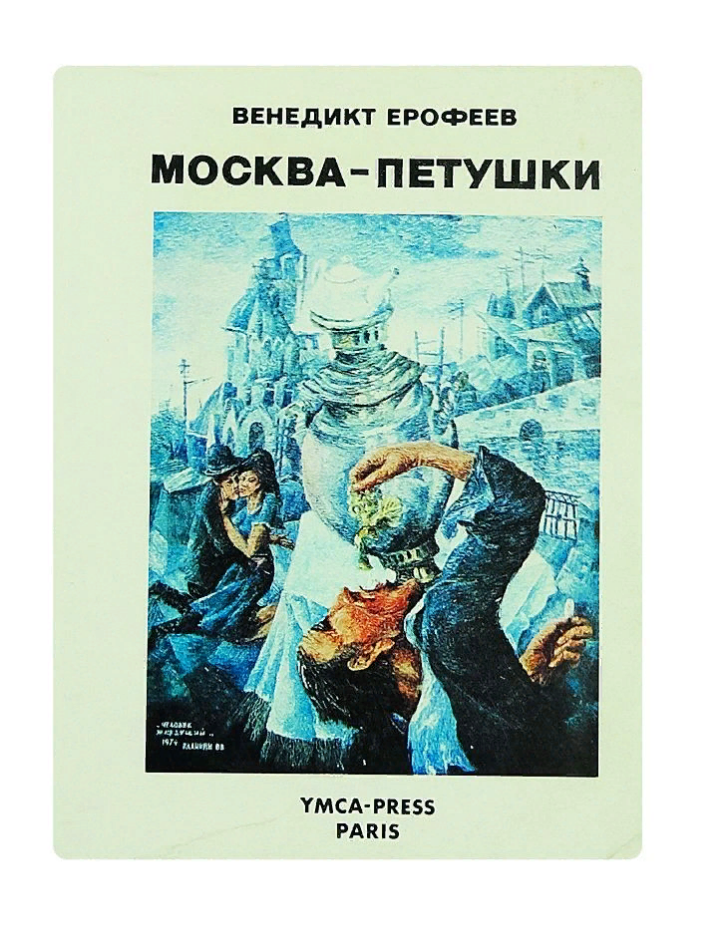

Осенью 1969 года 31-летний кабелеукладчик наконец-то почувствовал, что может создать что-то по-настоящему свое. Так в вагоне-бытовке у платформы Железнодорожная за несколько недель была написана поэма «Москва – Петушки». Задумывался этот текст как литературная шутка для узкого круга приятелей, многие из которых были выведены в поэме. «Я писал без претензии, для друзей, чтобы их немного потешить и немного опечалить», – объяснял Венедикт.

Друзья, придя в восторг от поэмы, стали давать ее почитать знакомым, перепечатывать, и вскоре она пошла в народ не без некоторого сопротивления со стороны автора. В течение года «Москва – Петушки», как сказали бы сейчас, завирусилась. Еще бы: никто в то время не писал так свободно, тонко и остроумно обо всем, что испытывал герой «Москва – Петушки» – ни в андеграундной литературе, ни тем более в советской.

Десятки фраз из поэмы стали крылатыми: от «где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?» или «а жабо – что нам жабо! Мы и без жабо лыка не вяжем» до бессмертной «и немедленно выпил».

Вскоре текст попал за границу – в 1973-м он был впервые опубликован в израильском журнале «Ами». Затем последовали издания в Европе и Америке, на русском и в переводах.

К репутации интересного человека прибавилась репутация великого писателя, и она, с одной стороны, льстила, но с другой – давила на Ерофеева. От него ждали новой вещи, да не хуже, чем прежняя, – это раздражало. Когда сторонние люди спрашивали Веничку о «творческих планах», он воспринимал это как вторжение в область интимного.

В начале 1970-х Ерофеев стал рассказывать, что написал роман «Дмитрий Шостакович», но рукопись у него, заснувшего пьяным сном в электричке, украли вместе с авоськой, где лежали бутылки. Восстановить текст не получилось. Есть мнение, что история с «Шостаковичем» – выдумка и что никакого романа не было. Хотя некоторые знакомые Ерофеева утверждают, что видели фрагменты текста.

«Медленно и неправильно»

Даже «неподготовленный читатель» не может не заметить, что в «Москва – Петушки» несколько измерений – уж больно много в тексте всего намешано: и зубровка, и Иммануил Кант, и арфистка Ольга Эрдели, и Гете, и денатурат, и ангелы.

Для кого-то поэма – просто «прикол», пьяный анекдот или карикатура на абсурд советской жизни, для других – русский «Улисс», шедевр, по которому на совершенно трезвую голову пишутся солидные научные исследования.

Ерофеев язвительно отзывался о тех, кто видел в его книге одни только хохмы. «Трагизма они не замечают. Они вообще ничего не замечают», – комментировал он. При этом сам говорил, что от души смеялся, когда писал поэму. Но ему было можно: он знал неотделимость трагического от смешного.

Смирение ерофеевского персонажа особенно сильно выделяет его среди героев своего времени: бойких, самовлюбленных, выпячивающих свои достоинства. Его мягкость и боязливая восторженность ближе к каким-то сказочным типажам или персонажам Лескова. «О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом – как хорошо бы!» – говорит он.

В нем много обреченности, но есть и своеобразный стоицизм. Этот человек во многом наивен и не скрывает своей беззащитности. И в то же время он несет в себе большую глубину. Такой герой подкупает – и подкупил немало юношей, пытавшихся строить себя «по Веничке».

Через героя «Москва – Петушки» Ерофеев проводит важную для себя тему антиперфекционизма. Знаменитое «Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян» было не просто красивой фразой, а основой философии Ерофеева. Неудачи, ошибки, несуразности для него выглядели проявлением подлинной человечности, тогда как тяга к совершенству казалась антигуманной наклонностью. Как говорил Авраам Линкольн, «люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств».

Нож в горло

«Веня, несомненно, был гением и мог стать кем угодно, но всему мешало «неутешное горе», эта постоянная душевная боль», – считает знакомая Ерофеева Ольга Савенкова.

Памятник главному герою поэмы Ерофеева "Москва-Петушки" в Москве

Ерофеев полагал, что страдания и скорбь необходимы настоящему человеку, потому что возвышают его над суетными мелочами. Герой «Москва – Петушки» рассуждает, что большинство людей достигают этого отрешенного состояния только во времена больших личных утрат, а он и ему подобные пребывают в нем постоянно. В этом помогал алкоголь: для пьющего писателя взлеты в небесные сферы и провалы в преисподнюю похмельных мук были ежедневным упражнением.

Но если в молодости, когда много сил и здоровья, боль можно было носить в душе с тайным упоением, как вериги под одеждой, то с возрастом эта тонкая игра вышла из-под контроля. Пьянство из метафизического инструмента к 40 годам превратилось в болезнь, с белой горячкой, госпитализациями в больницу имени Кащенко и утратой прежнего изящества в поведении. Все чаще Ерофеев бывал резок и неприятен с людьми, исключая близких и очень известных, вроде Беллы Ахмадулиной, с которой Венедикт подружился в середине 1980-х.

В 1985-м у писателя обнаружили рак гортани, четырьмя годами ранее от такой же болезни умер его старший брат Юрий. Узнав о диагнозе, писатель и его друзья не могли не думать о параллелях с финалом «Москва – Петушки», где герою вонзают в шею заточку.

Писателя прооперировали, он лишился своего бархатного «дикторского» голоса и говорить мог лишь с помощью специального аппарата. Друзья договорились о лечении Ерофеева во Франции, но советский ОВИР его не выпустил, обосновав отказ тем, что в трудовой книжке Венедикта обнаружен четырехмесячный пропуск в 1963 году. Ерофеев подивился чиновничьему бреду, но, кажется, был готов принять свою смертельную болезнь.

«Перестраивать нечего»

Приведший многих друзей к вере, сам Ерофеев крестился лишь незадолго до смерти, в 1987 году. Причем крестился в католичестве, под влиянием своего друга Владимира Муравьева. Жест немного протестный – писателю не нравилось, что русское православие исторически почти всегда служило государству. Но от родины далеко не уйдешь – отпевали Ерофеева все равно по православному обряду.

Последние годы жизни Ерофеев был уже почти официальной звездой: к нему стекались репортеры, документалисты. К тому времени «Петушки» были изданы на английском, французском, итальянском, польском, финском, сербском, голландском, шведском языках. В 1989-м дошла очередь и до Советского Союза.

К политическим переменам в стране Ерофеев отнесся безучастно: «Кто хочет, пусть перестраивается, а мне перестраивать нечего». Он знал, что подходит к концу своей земной жизни – рак брал свое. 11 мая 1990 года писатель покинул этот мир.

Последний день рождения Ерофеева и беседы с ним попали в фильм польского режиссера Павла Павликовского «Москва – Петушки». Венедикт выглядит добродушно, но в целом фильм нарочито депрессивен, и основной акцент сделан на алкоголе. Эта материя и по сей день многих интересует более чем все остальное содержание культовой поэмы и жизни ее автора. Вспоминаются слова главного героя «Москва – Петушки»: «Я вижу, вы ни о чем не можете говорить, кроме водки!».

Автор текста: Александр Зайцев

Источник: postmodernism